当全班同学的目光聚焦于我:一场关于惩罚与羞耻的班级互动体验

在当今校园生活中,惩罚与羞耻所带来的心理影响已成为一个不容忽视的话题。尤其在班级文化的氛围中,惩罚不仅是一种管理手段,更成为了同学之间互动的重要方式。在某些极端情况下,羞耻感被放大,逐渐演变为一种“羞耻play”,这种现象在班级中引发了不同的观点和反思。

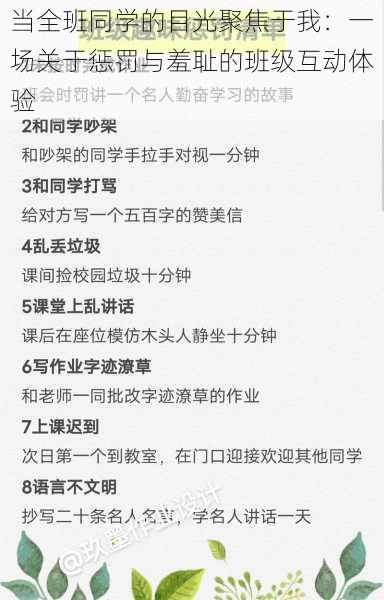

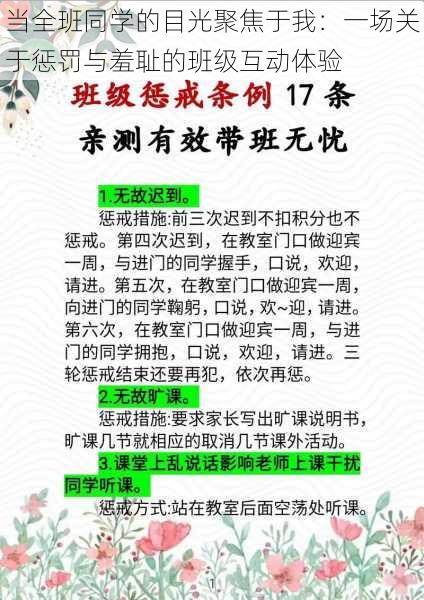

羞耻play通常是指在特定情境下,对羞耻感进行玩味和体验的行为。在班级中,当某个同学因某种原因犯错时,老师可能会以惩罚的方式来提醒其注意。有时候,这种惩罚不仅仅是个别的行为,而是整个班级共同参与进来,形成一种集体的羞辱。譬如,学生被要求在众人面前做某种滑稽的表演,或者是写下自己的错误并在黑板上展示。这种情况在某种程度上反映了集体的权威和规范,但它也同时揭示了班级文化中潜在的暴力和排斥。

从积极的角度看,适当的惩罚可以增强班级凝聚力和纪律感。一些同学可能会认为,这种羞耻的体验反而能促使彼此之间更加团结,大家一起经历了一次“惩罚”,似乎缩短了彼此之间的距离。在这种情境下,羞耻感被转化为一种集体的记忆,让每个人都感受到共同的经历。

然而,负面的影响同样不可忽视。长期处于这种羞耻play下的学生,可能会遭遇更深层次的心理创伤。羞耻感会对学生的自尊心产生消极影响,可能让他们在今后的学习和生活中变得更加封闭和缺乏自信。一些学生甚至可能因此产生逃避学校生活的倾向,影响到他们的社交能力和心理健康。当羞耻变成一种常态,甚至成为某种“规则”的时候,它所带来的心理阴影是无法轻易抹去的。

此时,老师和同学们都应当意识到,教育的目的并不是通过羞耻的方式来惩罚学生,而是要通过理解与沟通来引导他们成长。班级内部的惩罚机制应当是合理且温和的,目的是为了促进学生对错误的认知,而不是进一步加深他们的负罪感。在这个过程中,教师的角色尤为重要,他们需要引导学生正确看待错误,学会从中吸取教训,而不是让错误成为永远的羞耻。

总之,在班级生活中,惩罚和羞耻感虽然有其存在的理由,但我们更需要关注的是如何以一种更为健康的方式来处理这些问题。让每个学生都能在一个包容和支持的环境中成长,才是教育的终极目标。只有这样,才能让学生在追求知识和品格的过程中,保持自信和快乐。